壁紙の黄ばみ、ベタつき、ヤニ汚れ…。

一度気になると、部屋全体がくすんで見えて気になって仕方ないですよね。

しかも、市販の洗剤で掃除したら白い筋が残ってしまい、逆に汚く見えるという悲劇…。

でも、そこで出会ったのが「セスキ炭酸ソーダ」。

ぬるま湯に溶かしてスプレーするだけで、頑固な汚れがスルッと落ちるんです!

この記事では、私のリアルな体験をもとに、失敗談から学んだコツ、セスキの正しい使い方、家中で活用できる応用テクまでを詳しく紹介します。

この方法で私はあまりにもキレイになって絶句するほど感動しました。

“感動レベル”の掃除術、ぜひ最後までご覧くださいね!

黄ばみの主な原因は生活習慣にあり

白かったはずの壁紙が、いつの間にかうっすら黄ばんでいる…そんな経験はありませんか?

この「黄ばみ」、実は日常生活の中のさまざまな習慣によって少しずつ積み重なってできたものなのです。

たとえば、調理中の蒸気や煙、タバコの煙、さらにはホコリや皮脂などが少しずつ壁紙に付着し、それが酸化して変色していきます。特に換気が不十分な場所では黄ばみやすく、時間が経つほど落ちにくくなります。

目に見えて汚れが目立たないうちから、じわじわと広がっていくのが黄ばみの厄介なところ。日常の中では気づきにくいのですが、家具を動かしたときや新築当初の写真と比べたときに「えっ、こんなに変色してたの?」と気づく方が多いです。

つまり、壁紙の黄ばみは目に見えない“生活の跡”が積もった結果なのです。

タバコのヤニ汚れはどうして頑固なのか

タバコの煙には「ヤニ」と呼ばれる成分が含まれています。これが壁紙に付着し、時間とともに固まり、黄ばみやベタつきとなって現れます。

このヤニの正体はタールという物質で、粘着性があり、空気中のホコリや油分と結びつくとガンコな汚れに変わります。

しかも、このヤニは普通の拭き掃除ではなかなか落ちません。むしろこすればこするほど、壁紙の繊維の中に染み込んでしまうこともあるのです。

タバコを室内で吸う習慣がある場合は、換気をしていてもヤニの蓄積は避けられません。白い壁紙ほど変色が目立ちやすく、「部屋が暗く見える」「古びた印象になる」といった見た目のデメリットも多くなってしまいます。

キッチンまわりの油汚れが壁に及ぼす影響

もう一つの大きな壁紙の敵が、「油汚れ」です。特にキッチンまわりでは、料理中に発生する油煙や湯気が壁に付着しやすくなります。

この油煙は、実は空気中に細かい粒となって広がり、目に見えないまま壁紙に付着していきます。そのうちベタつきとなり、ホコリを引き寄せて、黒ずみや黄ばみに変わっていくのです。

揚げ物をよくするご家庭では、コンロから数メートル離れた壁紙にも汚れがついていることがあります。見た目にはわかりづらいですが、照明を斜めから当てると、うっすらとした膜のようなものが浮かび上がることも。

油汚れは時間とともに酸化し、落としにくくなってしまうため、早めの対処が大切です。

拭いても落ちない?洗剤で逆に汚れが目立つ理由

「壁が汚れているから掃除しよう!」と思って市販の洗剤を使ったのに、掃除した場所だけ白くなって筋が残ってしまった…。

私は意を決して壁紙をキレイにするぞー!って

市販の油汚れ用洗剤を使って拭き上げたのに

「スジ汚れ」が残ってしまい余計に汚れが目立ってしまってショックを受けた経験があります。

そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか?

これは洗剤が強すぎたり、洗剤が垂れて液だれになったりすることが原因です。

壁紙の素材は紙やビニールなどデリケートなものが多く、強い洗剤を使うと表面の色や質感が変わってしまうことがあります。

また、均一に掃除しないと、拭いた場所と拭いていない場所の差が出て、「まだら模様」になってしまいます。これがとても見苦しく、掃除したはずなのに汚れが目立つという残念な結果になってしまうのです。

見た目だけでなく、空気の汚れにもつながる問題点

壁紙の汚れは見た目だけの問題に思われがちですが、実は部屋の空気にも影響を与えることがあります。壁紙に付着した油分やヤニは、時間が経つと微粒子となって空気中に再び浮遊し、部屋全体の空気を汚す原因になります。

この空気中の微粒子は、アレルギーやぜんそくの原因になることもあり、特に小さなお子さんや高齢の方がいるご家庭では注意が必要です。

また、汚れた壁紙は湿気を吸収しやすくなり、カビの温床になるリスクもあります。健康面や衛生面でも、定期的な壁紙の掃除はとても大切なポイントと言えるでしょう。

あなた:

ChatGPT:

市販の洗剤で失敗!?よくあるNG掃除とその理由

スプレータイプ洗剤が垂れて筋になるワナ

壁紙掃除に市販のスプレータイプの油汚れ落としを使うと、意外な落とし穴があります。

それが「液だれによる筋汚れ」です。

私自身の経験ですが、白かった壁紙の黄ばみを落とそうとして、キッチン用の強力な洗剤をスプレーで直接壁に吹きかけました。

確かに一部の汚れは落ちたのですが、洗剤が壁を垂れた跡が筋状に残ってしまい、その部分だけが白くなって見た目がとても悪くなってしまったのです。

この現象は、スプレーを吹きかけた場所とそうでない場所に色ムラができてしまうためです。特に白い壁紙はコントラストが出やすく、少しの違いでもはっきりと目立ってしまいます。

また、吹きかけた後にすぐ拭かずに放置すると、洗剤の成分が壁紙の表面に染み込み、素材を傷めたり、逆に変色の原因にもなりかねません。

壁に直接スプレーするのは簡単そうに見えて、実はかなりリスクが高い方法なんです。

強力洗剤が壁紙を傷めるリスク

「落ちにくい汚れだから強い洗剤じゃないとダメ」と思っていませんか?

実はそれ、逆効果になる場合があります。

市販の油汚れ用洗剤や漂白剤入りの製品は、確かに汚れに対しては強力ですが、同時に壁紙の表面にあるコーティングや印刷層まで溶かしてしまう可能性があります。

壁紙は意外とデリケートで、少し強い成分でも変色したり、表面がザラザラになったりします。一度そうなってしまうと元に戻すことはできません。

しかも、素材が傷ついた部分には汚れがさらに染み込みやすくなり、次回以降の掃除でもムラになりやすいという悪循環に…。

見た目も劣化し、手触りも変わるとなると、張り替えしか手がなくなってしまうことも。つまり、「強い洗剤=良い結果」ではないのです。

一度ムラになると元に戻せない悲劇

壁紙の黄ばみや汚れに対してムラができてしまった場合、実はそのムラは元には戻りません。

というのも、壁紙の色味は印刷されたものが多く、そこに洗剤が強く反応して色を変えてしまうと、印刷自体が消えてしまうこともあるのです。

私の体験談では、洗剤をスプレーしたあと、その部分だけ白くなってしまい、もともと均一だった壁がまるで「まだら模様」になってしまいました。

リビングの壁だったので目立ってしまい、家族からも「余計に目立つようになったね…」とがっかりされました。

しかも、修正しようとして別の洗剤を使ったり、上から均一に拭いても、最初に色ムラができてしまっているため、元通りの状態には戻せませんでした。

壁紙掃除において、最初の一手が勝負というのは本当です。

掃除後に「余計に汚く見える」原因とは

掃除したのに、なぜか前より汚く見える…。これもよくある失敗パターンです。

その原因の多くは、「部分的な清掃」によって色の違いが際立ってしまうことにあります。つまり、壁全体がうっすら汚れていた場合、一部だけキレイにしてしまうと、その部分だけが白く浮いて見えてしまうのです。

これがまるで「掃除しなかった部分=余計に汚く見える」という錯覚を生みます。

また、洗剤の成分が壁に残ったままだと、その部分に光が反射してテカリが出たり、ホコリを引き寄せてさらに汚れが目立つこともあります。

掃除後の見た目をキレイに保つには、全体を均一に掃除すること、そして洗剤をしっかり拭き取ることが重要です。

実体験!白い筋跡が残った悲劇の瞬間

ここで私の実体験をもう一度。

市販の油汚れ洗剤を壁紙に吹きかけ、拭き取ったつもりでしたが、乾いてから見てみると白い筋がくっきりと残ってしまっていました。

その瞬間、目を疑いました。

「まさか…掃除したのにこんなことに?」

とショックでしばらく壁を見つめてしまったほどです。白かったはずの壁が、黄ばみと白スジでまだら模様に。まるで「掃除途中で力尽きた人の部屋」みたいになってしまったのです。

そこから慌ててネットで調べ、辿り着いたのが「セスキ炭酸ソーダ」。

まさにこの失敗がきっかけで、次の奇跡的な成功体験へとつながったのでした。

ChatGPT:

驚くほど効果的だった!セスキ炭酸ソーダの本当の実力

セスキ炭酸ソーダとは?重曹との違いも解説

「セスキ炭酸ソーダ」という名前を最近よく聞くようになりましたが、これはアルカリ性のナチュラル洗剤の一種で、重曹よりも洗浄力が高く、環境にもやさしいと人気の掃除アイテムです。

セスキ炭酸ソーダは「炭酸ナトリウム」と「重曹(炭酸水素ナトリウム)」の中間の性質を持っていて、特に皮脂や油汚れに強いのが特徴です。粉末状で売られており、水やぬるま湯に溶かして「セスキ水」として使用します。

重曹と比べて泡立ちが少なく、拭き取りやすく二度拭きが不要なケースも多いため、壁紙や家電まわりの掃除にぴったりなんです。また、衣類の黄ばみ落としや消臭にも使える万能さも魅力の一つです。

アルカリ度が高すぎないため、素手で扱っても肌に優しく、ナチュラルクリーニングに関心のある方や、小さなお子さん・ペットがいる家庭でも安心して使えます。

なぜ壁紙の汚れに効くのか?化学的な理由

セスキ炭酸ソーダが壁紙の黄ばみに効果的な理由は、そのアルカリ性の力が酸性の汚れ(皮脂やタバコのヤニ、油)を中和・分解するからです。

黄ばみの主な原因である「ヤニ」や「皮脂汚れ」「油煙」はいずれも酸性の汚れ。アルカリ性のセスキがそれらと反応することで、汚れが浮き上がり、拭き取りやすくなるのです。

さらにセスキには、界面活性剤が入っていない自然素材であるにもかかわらず、汚れの分子を分解する力があります。

これは「化学的な分離作用」といって、汚れを素材から引きはがすような働きをしてくれるのです。

そのため、強くこすらなくても汚れがスルッと落ちる。壁紙のように傷つきやすい素材にもぴったりなんですね。

セスキ水の作り方:失敗しない温度のポイント

私が体験したように、セスキはお湯に溶かして使うと効果がぐんとアップしますが、

「熱湯」はNGです。熱すぎるとプラスチック製の霧吹きボトルが変形したり、破損したりする危険があります。

私は初めてセスキ水を作った時、熱湯の方が効果があるだろうと考えて熱湯で作ったら霧吹きボトルを変形させてしましました。

熱湯はNG!ぬるま湯で!

正しいセスキ水の作り方はこちら

【セスキ水の基本レシピ】

セスキ炭酸ソーダ:小さじ1(約5g)

ぬるま湯:約500ml(40℃前後が目安)

これをスプレーボトルに入れて、よく振って溶かします。セスキはすぐに溶けるので、特別な道具は不要です。

お湯を使うと、汚れがより浮きやすくなるので、冬場や油汚れの強い場所には特におすすめ。ただし、50℃以上のお湯は霧吹きボトルを傷める可能性があるので、注意が必要です。

私はは熱湯でセスキを作ってしまい、見事に霧吹きが変形してしまいました…。

これはこれで学びになりましたが、同じ失敗をされないよう、ぜひご注意くださいね。

シュッと吹きかけて数秒!汚れが浮く瞬間に感動

さて、いよいよ実践。セスキ水をぬるま湯で作り、霧吹きで壁紙の黄ばんだ部分に「シュシュッ」と吹きかけます。

ここで驚いたのが、拭き取る前からもう汚れが浮いてきているように見えたことです。

拭くまで数秒。雑巾でサッと軽く拭いてみると…驚きました。

なんと雑巾にまっ茶色の汚れが!

思わず

「うわっ…こんなに壁に汚れがついてたの!?」

と声が出てしまいました。

しかもこすらなくても、するっと汚れが落ちていく感覚があるので、壁紙を傷つける心配もありませんでした。

部分的にではなく、少し広めに吹きかけて、ムラが出ないように均等に拭くとさらに仕上がりがキレイになります。

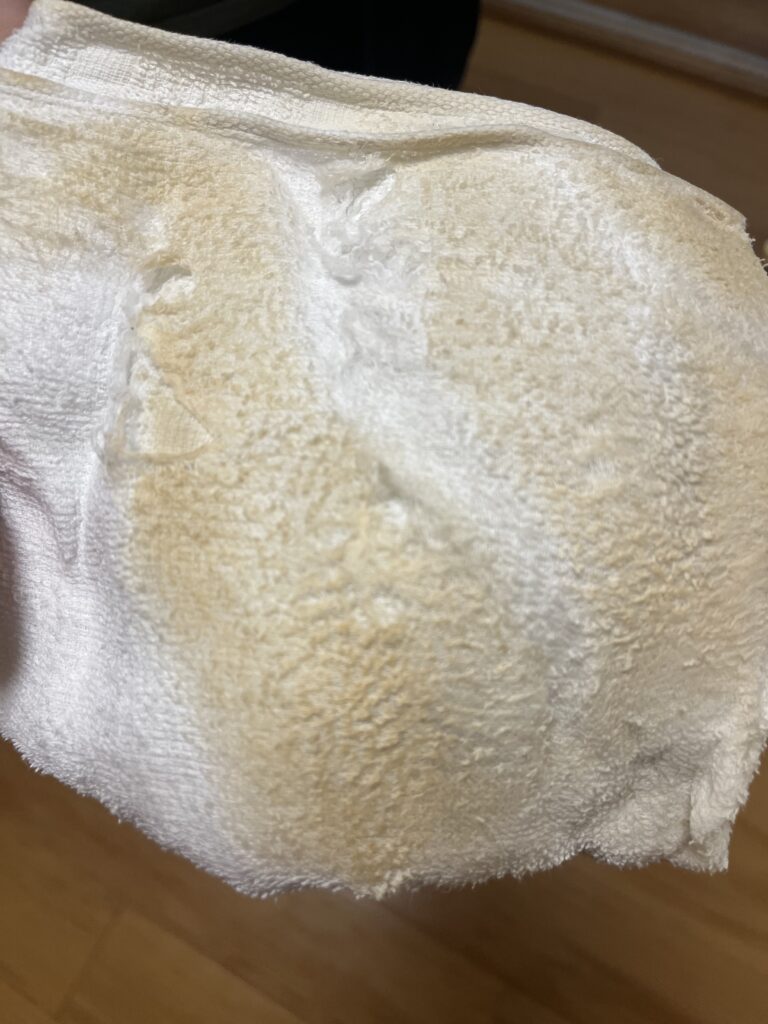

雑巾が抹茶色に!?驚きのビフォーアフター写真

掃除後に雑巾を見て、さらに衝撃。

真っ白だった雑巾が、まっ茶色になっていました。

あれだけ拭いても落ちなかった黄ばみが、数秒で雑巾に移っていたんです。

しかも、壁紙の白さがよみがえり、照明の明るさまでも変わったように感じるほど。

まさに「ビフォーアフター」の世界!思わずスマホで撮影してしまいました。

セスキを吹きかけた瞬間から汚れが浮き上がってきます。

ほんっと数秒です!!

こんなに汚れが取れました!!

1か月前くらいに市販の洗剤を使って拭き取ったにもかかわらず、こんなにも汚れが落ちたんです!

サッとひと拭きしたらコレです

掃除前はうっすらとした黄ばみで部屋がくすんで見えていたのに、掃除後は明るく清潔感のある空間に変身。

家族からも「なんか部屋が広く見える!」と言われ、大満足でした。

このように、セスキ炭酸ソーダは期待以上の結果を見せてくれるアイテム。

しかも安価でエコ、誰でも手軽に始められるのが嬉しいですね。

ChatGPT:

セスキ掃除で注意すべきポイントと失敗談から学ぶ教訓

熱湯はNG!霧吹きが変形した失敗から学んだこと

セスキ炭酸ソーダの効果をより高めようと、私が試したのが「熱湯で溶かす方法」でした。しかし、これが大きな失敗の原因に…。

熱湯を注いだことで、プラスチック製の霧吹きボトルがベコッと変形してしまったのです。

霧吹きボトルは一般的に耐熱温度が60℃前後のものが多く、それ以上の温度で使用すると変形したり、内部のパーツが壊れたりします。実際に変形した霧吹きの写真を見返すと、「あぁ、完全にやりすぎたな…」と反省しました。

この経験から学んだことは、「ぬるま湯(40〜45℃)が最適」ということ。熱すぎるお湯は素材にも手にも危険ですし、セスキはぬるま湯でも十分に溶けます。

掃除を安全かつ効果的に行うには、使用する道具の耐熱性の確認と、無理に温度を上げすぎないことが大切です。

セスキの濃度はどのくらいがベスト?

セスキ炭酸ソーダを使うとき、意外と迷うのが「どれくらいの濃度にすればいいのか?」という点です。

実は、濃すぎても効果が上がるわけではなく、かえって拭き残しやベタつきの原因になることもあります。

基本の濃度は「水500mlに対してセスキ小さじ1(約5g)」。

これでほとんどの壁紙汚れに対応できます。特に黄ばみやヤニ汚れには、この標準濃度がちょうど良いです。

もし汚れがひどい場合でも、「倍量(小さじ2)」までが限度。

それ以上濃くすると、壁紙の素材を傷める可能性があるので注意しましょう。

また、濃すぎるセスキ水を使った場合、拭き取り後に白い粉が残ることもあります。これもベタつきや汚れの原因になるため、適正な濃度を守ることが、長くキレイを保つコツです。

壁紙の材質によっては注意も必要

一口に「壁紙」と言っても、その材質や表面加工はさまざま。多くの家庭で使われているのは「ビニールクロス」ですが、中には紙製や布製、吸湿性のある自然素材の壁紙もあります。

ビニールクロスであればセスキ水での掃除は安心して行えますが、紙や布などの水を吸いやすい壁紙には注意が必要です。染み込んでしまうとシミになったり、はがれたりする恐れがあります。

心配な場合は、掃除を始める前に目立たない場所で試してから全体に使うようにしましょう。たとえば、家具の裏や棚の陰などがおすすめです。

また、壁紙に印刷された模様がある場合は、セスキによって色落ちすることもまれにあります。そのため、やさしく拭く・こすらない・様子を見ながら少しずつ進めるのが基本です。

二度拭きは必要?仕上げのコツ

セスキ水は界面活性剤が入っていないため、基本的には二度拭き不要とされていますが、やはりしっかり拭き取ったほうが仕上がりがキレイです。

特に壁紙に薄く残ったセスキ成分は、乾燥後に白い粉として浮き出てくることがあります。これはセスキの残りカスで、ホコリを吸いやすくなったり、手垢がつきやすくなったりします。

そのため、拭き取りの際は以下のステップがおすすめです

◆セスキ水をスプレーする(広範囲に薄く)

◆乾いた雑巾またはペーパータオルで拭き取る(やさしく)

◆必要なら、水拭きで軽く仕上げ拭き

◆最後に乾いた布でサッとから拭き

このひと手間で、サラッとした手触りと、見た目の美しさが長続きします。

子どもやペットがいる家庭での安全な使い方

小さなお子さんやペットがいる家庭では、掃除に使う洗剤の安全性が気になるところですよね。その点、セスキ炭酸ソーダは天然由来の成分で無臭・無毒なので安心して使うことができます。

ただし、「安全」といっても濃度の高い液体を誤って飲んでしまったり、目に入ったりすると刺激があるため、使用中や使用後の管理には注意が必要です。

掃除後は必ず布でしっかり拭き取り、スプレー容器は子どもの手の届かない場所に保管しましょう。

ペットがよく触れる場所(床、ソファ周辺など)では、水拭き仕上げを忘れずに行うことで、さらに安心です。

また、掃除のときに子どもと一緒に取り組めば、「お掃除って楽しい!」という気持ちも育てられるかもしれません。

ChatGPT:

掃除が楽しくなる!セスキで家中キレイにできる応用テクニック

キッチンの油汚れにも抜群の効果

セスキ炭酸ソーダが活躍するのは、壁紙掃除だけではありません。特に効果を発揮するのがキッチンの油汚れです。

調理中の油ハネや、炒め物・揚げ物をした後の壁やコンロまわり…。ベタついて見た目も悪く、放っておくとホコリを巻き込んでガンコな汚れになってしまいます。

そんなとき、セスキ水をスプレーして、数分放置してから拭き取るだけで、驚くほど簡単に汚れが落ちます。

私もフライパン横のタイルにスプレーしてみたところ、軽くひと拭きしただけで油膜がスーッと消えました。

また、換気扇のパーツなどは、セスキ水にしばらくつけ置きしてからスポンジでこすると、こびりついた油汚れがするっと落ちます。

時間と労力をかけずに、キッチンが清潔に保てるのはうれしいポイントですね。

レンジフードやコンロまわりにも使える

キッチンで見落とされがちな汚れポイントが、レンジフードの外側やコンロの操作パネル部分です。ここも油汚れが溜まりやすく、長年放置するとベタつきがひどくなり、掃除が大変になります。

こうした部分も、セスキ水が大活躍。直接スプレーして、キッチンペーパーなどで拭き取るだけで、スッキリとした手触りに戻ります。特に操作パネルは指の皮脂や油がつきやすいので、こまめに拭くだけで清潔感が保たれます。

また、換気扇のフィルター部分も、取り外してセスキ水に浸け置きすることで頑固な油を浮かせることができます。ぬるま湯で作ったセスキ水なら、さらに効果アップ。

市販の強力洗剤と違い、セスキは刺激が少ないため、マスクや手袋なしでも安心して作業できるのも嬉しい点です。

ドアノブや手垢汚れにもおすすめ

家の中で意外と汚れがたまりやすいのが、ドアノブやスイッチのまわり。毎日何度も触る場所なので、皮脂汚れがついて黒ずんでしまうこともあります。

こうした場所にもセスキ水はとても効果的。スプレーを少し吹きかけて、ティッシュやペーパータオルで拭くだけで、手垢がきれいに落ちてピカピカになります。

しかもセスキは除菌・消臭効果もあるので、汚れを落とすだけでなく、清潔な状態を保つこともできるんです。

子ども部屋のドアやトイレのドアノブなど、汚れが気になりやすい場所には、定期的にセスキ掃除を取り入れることで、家全体の清潔度がぐんとアップします。

床や壁の黒ずみもラクに落とせる

リビングや廊下の床にできる、黒ずみや足跡汚れ。これも皮脂やホコリ、靴下の汚れなどが原因です。フローリング用の掃除シートだけでは取りきれない汚れも、セスキ水でラクに落とすことができます。

使い方は簡単。セスキ水をスプレーして、マイクロファイバークロスでサッと拭き取るだけ。二度拭きしなくてもベタつかず、サラッとした仕上がりになります。

また、子どもが壁を触ってできた手垢や、家具の移動でできた黒ずみなども、セスキ水ならこすらずに落とせることが多いです。素材を傷つける心配が少ないので、安心して使えます。

ポイントは、「広範囲に使いすぎないこと」。素材によっては変色することがあるので、まずは一部分で試してから使うようにしましょう。

家中セスキでピカピカ!家族の反応も変わるかも?

セスキ炭酸ソーダを使って掃除をしていくと、目に見えて家の中が明るく、清潔感のある空間に変わっていきます。

壁が白くなり、空気がスッキリすると、家族から「なんだか部屋が広く感じるね」「明るくなった!」といった声が聞かれるようになります。

実際に私の家庭でも、子どもが「この前より明るいね」と気づいたほどでした。

ほんっと部屋が明るくなった!って実感できますよ。

さらに、掃除に対するモチベーションが自然と上がってくるのも嬉しい変化。

落ちないと思っていた汚れがスルッと落ちると、「次はあそこもやってみよう!」とやる気が湧いてきます。

掃除は「面倒」「大変」と思いがちですが、セスキの力を借りれば、「短時間・低コスト・高効果」で結果が見えるので、達成感があって楽しくなるのです。

そして何より、健康的で清潔な空間が家族みんなの気持ちを明るくすることを実感できるのが、セスキ掃除の一番の魅力かもしれません。

ChatGPT:

まとめ:もう壁紙の汚れに悩まない!セスキが掃除の常識を変える

壁紙の黄ばみや油汚れ、ヤニによるくすみ…。

どんなに掃除しても落ちない、むしろ市販の洗剤で筋になって汚くなった、そんな経験をされた方も多いと思います。私自身もまさにそのひとりでした。

しかし、セスキ炭酸ソーダとぬるま湯のシンプルな組み合わせが、そんな悩みをスッキリ解決してくれました。

熱湯で霧吹きを溶かしてしまうという失敗もありましたが、それもまた学びとなり、「正しい使い方をすればここまで効果が出るのか!」と心から驚かされました。

壁紙だけでなく、キッチン、床、ドアノブなど、家中どこでも使えるセスキの万能さ。

しかも安く、安全で、環境にもやさしい。

これほど頼れる掃除アイテムは他にありません。

「掃除って面倒」と思っていた方こそ、セスキの力をぜひ体験してほしい。汚れが落ちる喜び、部屋が明るくなる感動、そして何より家族が快適に過ごせる空間。それを実感できたとき、きっとあなたの掃除への気持ちも変わっているはずです。

コメント